1分でわかる相続手続き【徹底解説】小規模宅地等の特例とは?編

節税になる土地相続のポイント

「実家の土地があるけど、相続税が心配・・・」

「“小規模宅地等の特例”って聞いたことあるけど、どんな制度?」

土地を相続する方にとって、大きな味方になるのが【小規模宅地等の特例】です。

うまく活用できれば、土地の評価額を最大80%減額できる可能性もあり、相続税の大幅な節税につながります。

この記事では、この特例の内容と使い方、注意点をわかりやすく解説します。

「自分にも使えるの?」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

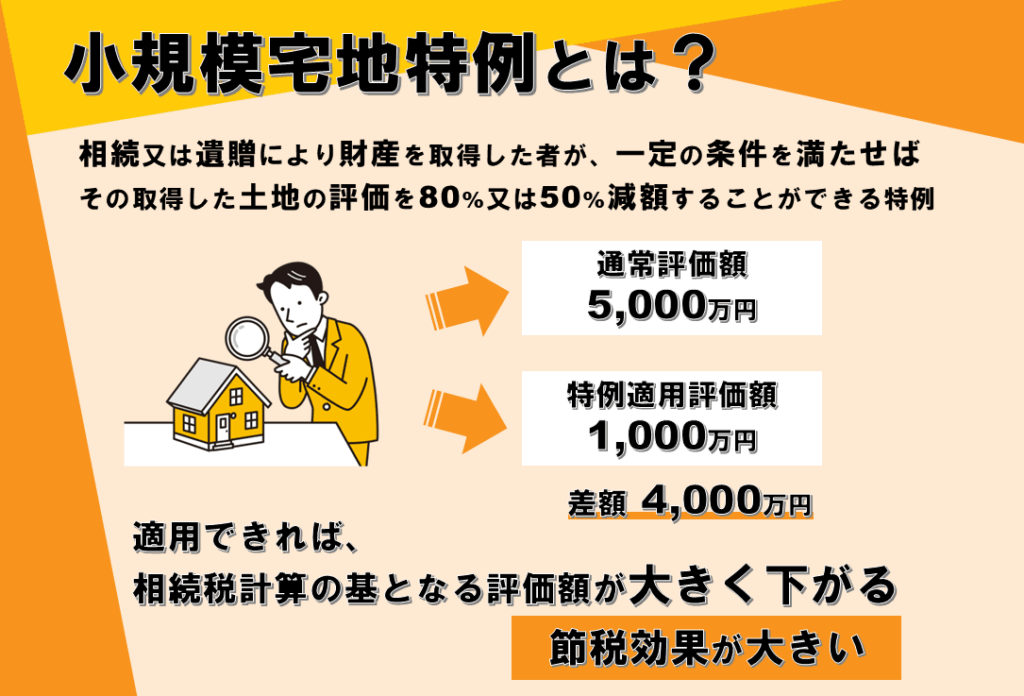

1. 「小規模宅地等の特例」ってなに?

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が住んでいた家や、事業に使っていた土地について、相続税の計算上、その土地の評価額を大きく減らせる制度です。

たとえば、実家の土地の評価額が5,000万円だとしても、要件を満たせば1,000万円(4,000万円減)として評価できることも。

つまり、相続税の対象となる財産がグッと小さくなる=節税効果がとても大きいのです。

2. どんな土地に使えるの?

この特例は、大きく分けて以下のような土地に適用できます:

① 住宅用地(特定居住用宅地等)

- 被相続人が住んでいた土地

- 相続人(例:同居の子)が引き続き住み続ける場合など

※配偶者の場合は住み続ける要件なし - 【最大330㎡まで/80%減額】

② 事業用地(特定事業用宅地等)

- 被相続人が事業(個人事業)に使っていた土地

- 相続人がその事業を引き継ぐ場合

- 【最大400㎡まで/80%減額】

③ 賃貸用地(貸付事業用宅地等)

- 被相続人が賃貸アパートや駐車場として貸していた土地

- 相続人が賃貸事業を継続する場合

- 【最大200㎡まで/50%減額】

④ 同族会社の事業用地(特定同族会社事業用宅地等)

- 被相続人が同族会社(不動産賃貸業以外)に貸していた土地

- 相続人が申告期限までに役員となり、賃貸事業を継続する場合

- 【最大400㎡まで/80%減額】

3. 適用するための要件は?

この特例は「誰でも自動的に使える」ものではなく、厳しい要件があります。

■ 住宅用地の一例(同居の子が相続する場合)

- 被相続人が亡くなる直前まで一緒に住んでいた

- 相続人が引き続きその家に住む

- 相続税の申告期限までその家を売らずに所有している

※ 同居していない子が相続する場合や、二世帯住宅の場合など、ケースによって要件が複雑になります。

4. 注意点とよくある落とし穴

「使えると思っていたのに、実は対象外だった…」というご相談も少なくありません。

特に注意すべきポイントは以下の通りです。

- 相続開始後に土地を売却してしまうと適用できない(適用できるケースもあり)

- 相続税の申告が必要(黙っていれば自動で適用されるわけではない)

- 被相続人が施設に入所していた場合は要注意(「居住」とみなされるかが争点に)

5. 使えるかどうか、まずはご相談を

小規模宅地等の特例は、相続税対策として非常に強力な制度です。

しかし、「要件を1つでも満たさないと適用されない」ため、自己判断は危険です。

また、相続税の申告をしないと使えないため、「相続税がかからないと思っていたけど、実は申告が必要だった」というケースもあります。

まとめ|節税できるかどうかの分かれ道は“事前の確認”

実家や事業用の土地がある方は、小規模宅地等の特例を使えるかどうかが、相続税額に大きく影響します。

- うちの土地は対象になるの?

- 誰が相続するのが一番有利?

- 手続きはどのタイミングで?

相続は突然起こるものという印象をお持ちかもしれませんが、自身の財産の整理や各種制度の把握など、事前準備がなにより大事です。こういった疑問をお持ちの方は、相続のプロがアドバイスさせていただきますので、ぜひ京都相続遺言相談所へご相談ください。

この記事を書いたのは

京都・相続遺言相談所(法人名:新経営サービス清水税理士法人)

新経営サービス清水税理士法人の相続・遺言専門のプロが集う。女性税理士を筆頭に、「お客様に安心と信頼を!」をモットーとし、きめ細やかなサポートに定評がある。事業承継プロジェクト発足以来25年以上の歴史があり、年間100件近い申告と相談を受けている。母体である新経営サービス清水税理士法人のグループ会社には、司法書士事務所・行政書士事務所・社会保険労務士事務所があり、相続税の申告から不動産の名義変更まで、ワンストップで受注可能。

相続手続きに関するお役立ち情報

1分でわかる相続手続きの「不動産の名義変更編」。このページでは相続手続きについて、どのような手順で、いつまでに、何をすればいいのかを簡潔にまとめました。手続きからなるべく早く解放され、遺された方が故人を想う時間をゆっくりとれますように。相続手続きをスムーズに進めるためにも、今回は皆様にとって一番身近な「不動産の名義変更」について掘り下げてお話したいと思います。